木工旋盤をやってみよう!と思い立ったとしても、どこから、なにから始めればいいかわからない。そんな未来のウッドターナーのために始め方をまとめたいと思います。

木工旋盤(ウッドターニング)の魅力って?

近年、日本国内でも若い人から年配の方まで、多くの人たちが木工旋盤を趣味として楽しむようになってきました。 僕が運営するシェア工房「ツバキラボ」で木工旋盤を楽しんでいる人たちは年齢性別さまざまですが、みなさん黙々とお皿やお椀などを作られています。

どこに魅力があるのかな?と考えてみると、やはり「気軽さ」なんだと思います。

一つのお皿を作るのに大きさにもよりますが、数十分程度で完成し、すぐ自身の暮らしに取り入れることができる

うまくいく/いかないがはっきりしていて、かつ上達がわかりやすい

シンプルなものからとてもアーティスティックな作品まで奥が深いことなど、

これまでのDIYや木工にはない魅力もありますね。

では、そんな木工旋盤のはじめ方をまとめてみます。

独学??それとも、教えてもらう??

興味を持ったとしても、まずどうやってその技術を身につけるのか、これはとてもむずかしい選択です。「独学」か「習う」か、この二択なのですが、それぞれ一長一短です。

独学で技術を習得する

現状多くの人は独学で始めるケースが多いと感じています。それは、現実的に教えてくれる教室や学校が全国的に見ても圧倒的に足りていないからです。

独学で始める場合、まず自分自身で機材を揃えることが前提となります。ですので初期費用がかかることになります。また、技術習得のプロセスとしてスポット的に情報を得ていくことになるため、体系立てて技術や知識を身に着けていくのが難しくなります。

しかし、自分のペースで進められるということはメリットかもしれません。いまではYouTubeで動画を配信しているウッドターナーも多いですので、すぐに教材をみつけることができます。ただ、注意しなくてはいけないのは、日本語の本や動画が少なく、多くは欧米のものなので英語を理解しないといけない、ということです。

とはいえ教室などに通うと、その分講習代がかかりますので、やはり費用を抑えたい人は独学を選択されるのだと思います。

-

-

!!日本初!!初心者向け教本「木工旋盤の教科書」が丁寧でわかりやすいと評判!

続きを見る

-

-

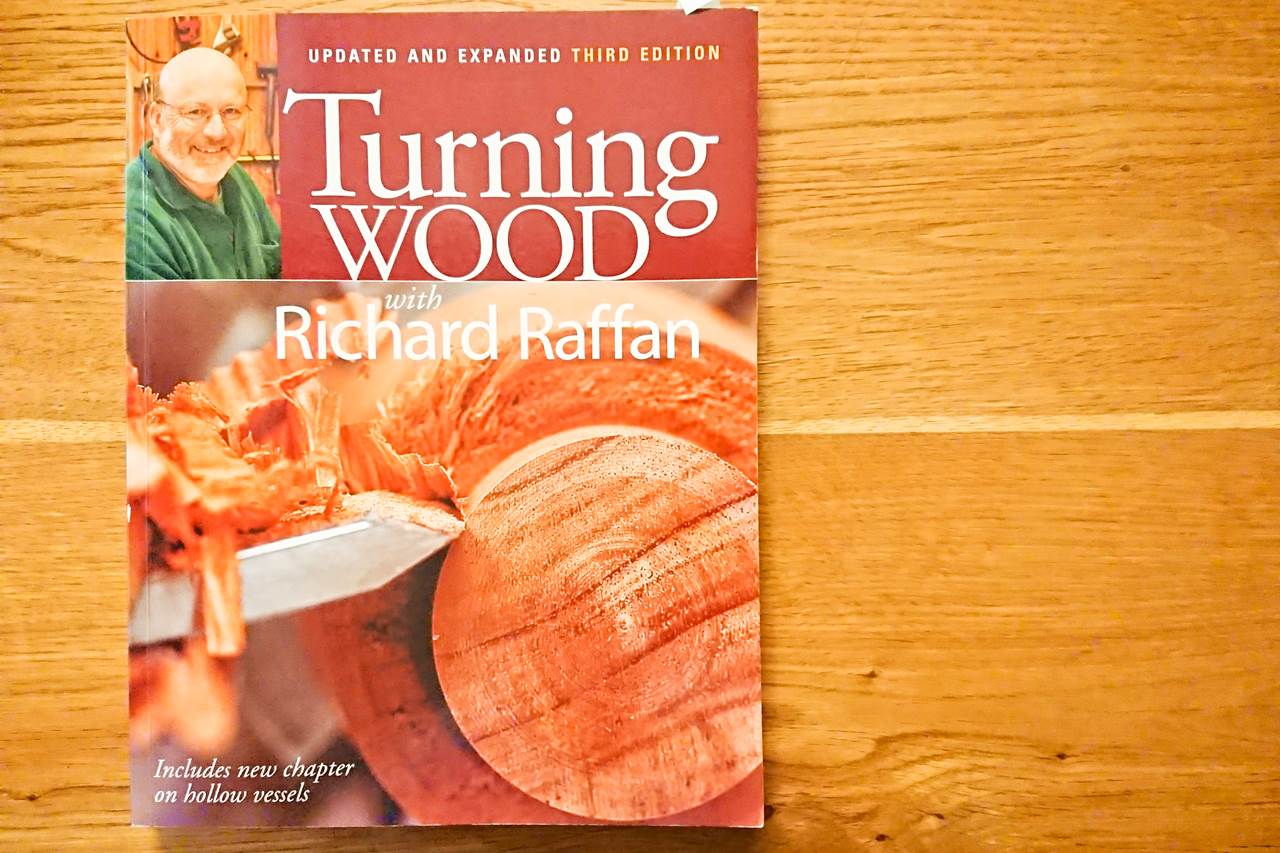

オススメ本「TURNING WOOD」は世界中で読まれ続けるテキスト的解説書

続きを見る

-

-

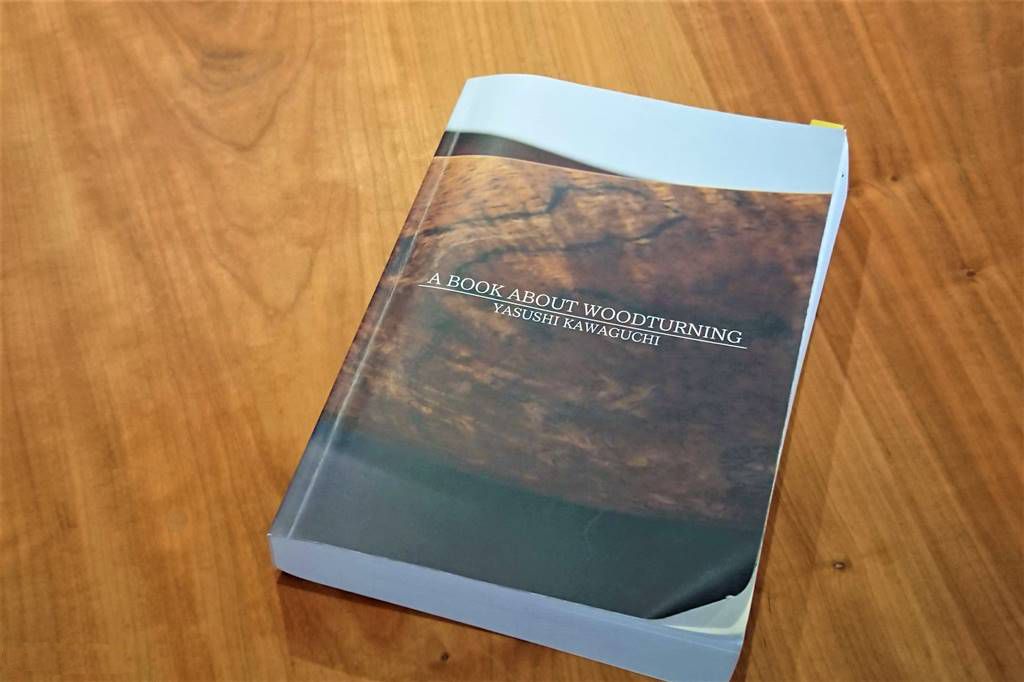

オススメ本 川口康著「A BOOK ABOUT WOODTURNING」は日本語で読める唯一の解説書!

続きを見る

教室で習う

教室などで教えてもらう、というのも一つの選択肢です。全国的に木工旋盤の教室は非常に少ないですが、いくつかあります。それぞれの教室では経験豊富なインストラクターが、木工旋盤について体系立てて教えてくれます。 教えることのプロであるわけですから、 効率よく、そして初心者がつまづきやすいポイントなども把握しているため、フォローが上手だということもいえます。

また、機材を揃えなくても、まずは教室で習ってみてから購入するかどうかを判断できるというのもメリットです。木工旋盤は種類がいくつかあるため、初心者にはどれを買うべきかなかなか判断が難しいです。見切り発車で買ったけど、使い勝手が悪かった、自分が作るものと合わなかったなどよくある話です。ある程度教室で教えてもらったあと、自分に適している機械がどれなのかインストラクターに相談するということもできます。

最短で技術習得を目指す場合は、教えてもらうというのはたとえ講習代がかかったとしても必要な選択です。ぜひ、こちらの「教室全国一覧」の記事を参考にしてください。

-

-

全国の木工旋盤(ウッドターニング)教室一覧

続きを見る

必要なもの、あったらいいもの

木工旋盤を始めるには、ある程度道具をそろえなければいけません。機械のグレードなどによっておおきく変わりますが、最低ラインの目安として20万円ぐらいをみておくとよいかと思います。

木工旋盤

木工旋盤は大きさによりおおよそ3つのタイプに別れます。機械そのものの大きさももちろんですが、モーターのちから(馬力(HP)で表記されることが多い)が異なります。またモーターの違いから必要となる電源も異なってきます。

| 種類 | 適した作品 | モーターパワー(HP/馬力) | 主な電源 | 価格 |

| ミニサイズ(小型・卓上) | 小物 / ペン | 1/2HP | 家庭用100V | 5万円程度 |

| ミディサイズ(中型・卓上・床置き) | 300mm程度までの食器類など | 3/4HP~1HP | 家庭用100V / 単相200V | 10万円~30万円 |

| フルサイズ(大型・床置き) | 600mm程度までの作品 | 2HP~3HP | 単相200V / 三相200V | 40万円~100万円 |

「大は小を兼ねる」は木工旋盤にも当てはまりますが、小物を作るのにあまりオーバースペックなものを購入しても意味がないでしょう。趣味であれば、買い求めやすい価格のもの、仕事で使うのであれば、耐久性、メーカーの信頼度、販売店のアフターサービスなどもいれて検討しなければいけません。また買い替えなどは大変ですので、購入する前にしっかり検討しておくと失敗がないかと思います。

-

-

【2022年版】卓上サイズ(ミニサイズ/ミディサイズ)の木工旋盤まとめ

続きを見る

-

-

木工旋盤を買うにあたってチェックする項目とは?

続きを見る

-

-

木工旋盤を購入できるお店 一覧

続きを見る

刃物

木工旋盤で木を削るには専用の刃物(バイト)を使います。刃物の形状や金属の種類によってさまざまな種類やグレードがあります。

初心者であれば、初めからハイグレードな刃物を購入する必要はありません。むしろ、その高機能さを活かせなければただの宝の持ち腐れどころか、研ぎの技術が伴わず、ただただ高品質な刃物をどんどん削り減らすだけに終わってしまいます。

逆に初心者といってもノーブランドの安すぎる刃物も考え物です。まずは、一般的な刃物メーカーのスタンダードなシリーズで取りそろえるのが良いかと思います。

目安としては、5~6本のセットで3万円~4万円程度でしょうか。

-

-

はじめに揃えるべき刃物とは?初心者におすすめなセット教えます!

続きを見る

研ぐための道具

木工旋盤では、「研ぎ」が非常に重要です。かなり頻繁に研ぐ必要があるため、より快適に精度よく研ぎが行えるよう、研ぎのための道具はしっかりそろえることをおススメします。

基本的に必要なのは、卓上グラインダーと研ぐための治具、そしてドレッサーです。他には、角度をチェックできるツールなどもあると便利です。

研ぐための道具として、4~6万ほど見ておくといいかと思います。

材料を固定するための道具

木工旋盤の基本として材料の固定があります。旋盤を購入すれば、フェイスプレートという固定するための道具が標準でついていることがほとんどですが、他にもチャックが必要になります。チャックは別で購入しなければいけません。また、他にも木材を固定するための道具は様々なものがあります。作る作品によって変わってきますので、作られる作品に対しどういう固定方法が適しているのかを判断できるようになりましょう。

安全装備

木工の中では比較的安全な部類に入る木工旋盤ですが、安全のための装備は必須です。

まず、木材が不意に外れて飛んでしまうことを想定して、顔を保護するためのフェイスガード。粉塵を吸いこまないようにするためマスク。また専用のジャケットなどもあります。

その他にもこんなものが必要になります

- 電動ドライバー

- 集塵機

- バンドソー

- チェーンソー

木工旋盤を行うのにあたり、他にも機械などが必要です。例えば、木工旋盤に取り付けられるように木材をあらかじめカットするためのバンドソーやチェーンソー。インパクトドライバーなどの電動ドライバー。木屑や粉じんを吸うための集塵機など。

消耗品としては、以下のものが必要になります。

- サンディングペーパー

- 塗料

材料をどこから入手する?

材料の入手は、人によっては困らないことですが、町なかに住んでいるなど人によっては大変難しい問題です。

山を所有している人は自身の山から材料を調達することは可能ですよね。山に近いところに住んでいる人であれば、なにかしらのつてで木材を分けてくれる人を探すことはできます。

また、近所に造園会社や森林組合などがあれば、処分する木材が手に入れば連絡してもらえるように頼んでおくのもよいかもしれません。その場合は自分でカットできるチェーンソーなどの道具類を持っていることは条件になります。

しかし、このように山などから直接仕入れる場合は、ご自身で木材を乾燥させなければいけません。木材の乾燥は非常に奥が深く、そしてとても難しく、ただ置いておくだけですと割れてしまいます。また割れずに乾燥ができたとしても、使えるようになるまで数か月から数年かかります。

一方で、たとえば都会などに住んでいる人からすると、木材をどうやって入手するかは死活問題であることも多いです。今ではネットで木も購入できる世の中ですので、ヤフオクやネットショップを探すといいでしょう。

すぐに材料としてつかえるものが欲しい場合は、乾燥済みのものを購入する以外に選択肢はありません。

まとめ

こうやって見ていくと、揃えるものはたくさんあります。

あまり見切り発車で始めるのではなく、どんなものを作っていきたいか、どんな工房にしたいかなどしっかり考えたうえで始められることをおススメします。