木工旋盤を初めて間もない方の中には、いくら刃物を当てても削れない!といった場面に出くわす時があります。

この記事を読んでくださっているあなたも、一度や二度は、理由もわからず頭を悩ませた経験があるかもしれません。

でも実は簡単に解決することができるんです。

私自身、何で何で?となった内の一人。

なんなら今でもとっさに質問されると、一瞬悩んでしまう時もあります。

そこで今回は、「刃物を当てても削れない原因」を探っていきたいと思います。

削れない原因は大きく分けて2パターン

刃物を当てても木くずがシュルシュル出てこない原因は...

結論から言うと、「刃先がしっかりと当たっていない」か「主軸の回転方向が逆になっている」ことが挙げられます。

この時点で、なんだそんな簡単なことかと納得された方もいるかもしれませんね。

- 刃先がしっかりと当たっていない

きれいな切削面を作ろうという意識が先行しすぎて、しのぎ(※1)部分ばかりが材料にこすれている状態です。

肝心な刃先が当たっていないので、材料は切れていきません。

※1 しのぎ・・・ 刃物を研いだ時にできる研ぎ面のこと

- 主軸の回転方向が逆になっている

基本に忠実に刃物を構えているにも関わらず切れていかないという場合はこちらのパターンです。

スイッチを入れて材料が回りだしたとしても、回転方向が逆、いわゆる刃先から材料が逃げていく方向に回転しているため、材料は切れていきません。

大切なポイントは材料に刃先がしっかりと当たっているかどうか。一度回転を止め、原因を探ってみましょう。

解決策1|刃先がしっかりと当たっていないときは、右手の位置を変えてみよう

刃先がうまく当たらずに削れないという状況は、材料を削り進めていく中で、特にきれいな切削面を作りながら切り進めていく工程、いわゆるベベルラビングを意識するあまり起こりやすい現象です。

刃物は材料に当たっているのに刃先が当たっていないというのはいったいどういう状況なのか、整理していきましょう。

まずは肩の力を抜いて、楽な姿勢で刃物を構えよう

木工旋盤を初めて間もない方の中には、肩の力が入りすぎて、腕と体が引っ付いてしまっているケースがあります。

この状態で切り進めていこうとすると、どうしても体も一緒に動かすことになり、細かいコントロールが取りにくくなります。

また、機械に近すぎる位置に立っていても、右腕を動かせる範囲が狭くなり、細かいコントロールが取れません。

特に曲面を作っていきたい場合には、右手を大きく動かさなければいけないケースが出てきますので、刃物を構えるときは肩の力を抜き、腕を自由に動かせる楽な姿勢を心がけましょう。

大切なのは右手の位置(刃物の角度)

刃先が向く方向は、刃物を構えた時の右手の位置が大きくかかわってきます。

左手を支点にし、体から離れるように正面に向かって右手を押し出していくと刃先が当たり、

体に近づける方向に、手前に引き付けると刃先は離れていきます。

このように刃物の角度を変えて、刃先が当たるポイントを探していきましょう!

刃先が当たるポイントを探してみよう

刃物を楽に構えた状態でしのぎ部分を材料に当て、削れない状態からスタートさせます。

左手の位置はそのままにして、右手を体から離れるように正面に向かってゆっくり押し出していくと、粉っぽい木屑が出てくるポイントがあります。

このポイントが材料を切り進めていくうえで理想の右手の位置(刃物の角度)になります。

また、これ以上右手を体から離していくと、刃先は当たっていて切れる状態ではありますが、今度はしのぎ部分が浮いてきます。

これではベベルラビングができず、切削面がガタガタになってしまいます。

練習を重ね、刃先が当たるポイントを探しつつ、自分が楽に切り進めていける構え方を身に着けましょう。

!!注意!! 切れない状態で当て続けると刃が熱を持ちやすい

しのぎが当たっている状態が続くと、刃物がだんだん熱を帯び、しまいには左手で握っていられないほど熱くなってしまいます。

これは材料と刃物がこすれることにより、摩擦熱が発生している状態です。

そんな時は一度材料から離し、刃物の金属部分を水で冷やしましょう。

触って熱が取れたのを確認出来たら、また切り進めていきます。

解決策2|回転スイッチを入れる前に、回転方向を確認しよう

うまく削れないもう一つの原因は、スイッチを入れた時の主軸の回転方向が逆になっているからです。

これは私も何度か経験がありますし、基本に忠実に刃物を構えているにも関わらず切れないので、しっかり理解していないと「何で?何で?」と、プチパニックに陥ってしまいます。

正回転させるための切り替えスイッチはココにある!

木工旋盤のメーカーさんによっては、主軸の回転をスタートさせるスイッチとは別に、正回転と逆回転を切り替えるスイッチが存在します。

回転方向を切り替える仕組みはメーカーさんごとに異なっていますので、いくつかの機械を実際に確認しながら見ていきましょう。

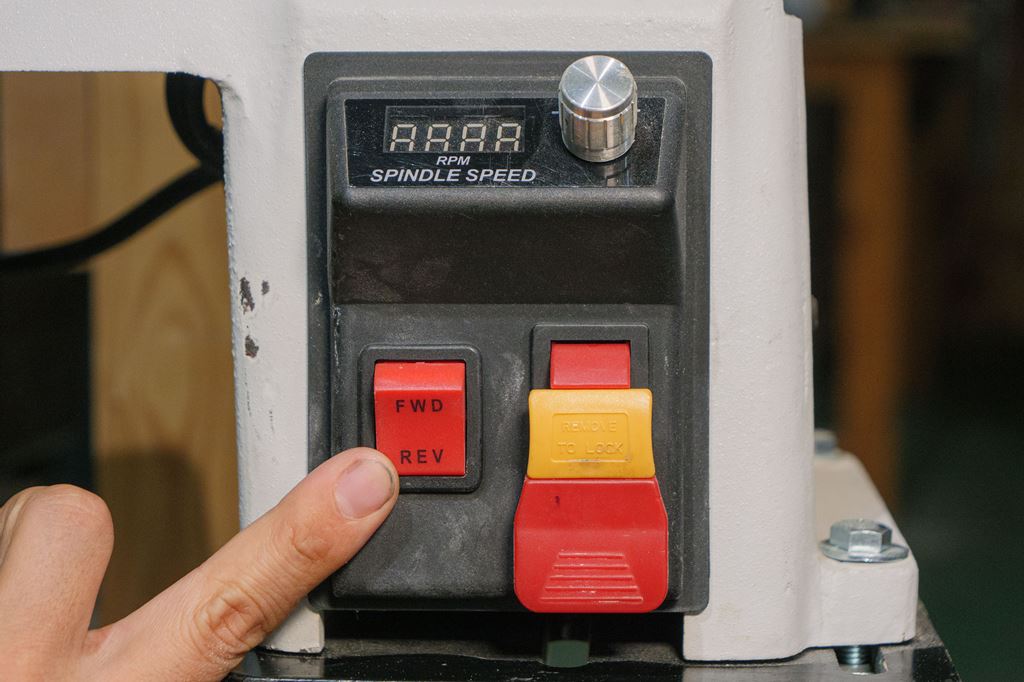

① WOODFAST M320

こちらの機械は、向かって右下に各種スイッチ関係が集まってますが、回転方向の切り替えスイッチはこれ。

壁についている照明のオンオフ切り替えスイッチと同じ仕組みのもので、よく目にするタイプですね。

FWD(フォワード)の方が押してあると正回転です。

写真の状態だとREV(リバース)になっているので、FWDを押して切り替える必要があります。

回転させたい方向にパチッ、パチッと切り替えたうえで、右側のスイッチレバーを手前に引くと回り始めます。

② JET 1640EVS

こちらも、回転のスイッチレバーとは別に切り替えスイッチが付いているタイプです。

先程と違うところは、押して切り替えるのではなく、横にスライドさせて切り替えるということ。

後の仕組みは同じです。

写真の状態は逆回転なので、右側に切り替えて正回転に戻した上で使用しましょう。

③ VICMARC VL150SM

使用するスイッチ関係は左下に集約されています。

正回転させるには、緑色のスタートボタンを押します。

パット見た感じ、回転方向の切り替えスイッチはついていないようにも見えます。

実はこちらの機械は、先に紹介した2つとは違い、逆回転専用で回転をスタートさせるスイッチが備わっています。

しかもボタンの上からわざわざクリアカバーが付いており、開けないとスイッチが押せない仕組みになっています。

この仕組みだと、逆回転が理由で材料が切れないということはなくなりそうですね。

④ ROBUST American Beauty

大型のこちらのモデルのスイッチは独立型です。

ボタンがまとめてあるボックスの背面にマグネットが付いているので、好きなところに取り付けて使用できます。

真ん中にあるのが主軸の回転スイッチなのですが、このスイッチ1つで回転方向も決めることができるダイヤル式になっています。

右に回すと正回転です。

こちらの仕組みもスイッチを入れる段階で回転方向を意識することができるので、切れないリスクを減らすことができそうですね。

回転方向を確認したうえでスイッチを入れよう

回転方向が理由で材料が切れない最大のポイントは、スイッチを入れるタイミングで、回転する向きを意識できているかどうかということです。

先程紹介した①、②の機械の切り替えの仕組みだと、無意識で回転のスイッチを入れた場合、高速回転した状態では正直どちらに回転しているのか判断はできません。

ご自身で機械をお持ちの方は操作にだんだんと慣れてくると思いますが、複数人でシェアするような環境では、自分よりも前に使っていた方の影響も受けやすくなります。

逆回転を使用した後は、正回転に戻しておく癖をつけるように心がけましょう。

逆回転の機能はそもそも何のためにあるの?

逆回転の機能は、削り進めていく工程ではなく、削り終えた後のサンディングの工程で力を発揮します。

正回転で削り進めた時にできてしまった逆目も、逆回転では順目に変わります。

そこにサンドペーパーを当てることにより、表面がだんだんと整っていくというわけです。

ただし、きれいに仕上がるかどうかは逆目の程度にもよります。

刃物で削る最後のひと削りの前には、しっかりと研ぎを入れ、よく切れる状態で形を作りましょう。

逆回転は、それでも取り切れない逆目をきれいにするための最終手段です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

おさらいのためにもう一度確認しておきますと、削れないポイントは大きく分けて2パターンです。

- 刃先がしっかりと当たっていない

- 主軸の回転方向が逆になっている

機械の回転を止め、落ち着いた状態で自分がどちらの理由に当てはまるのかを確認してみましょう。