材料をセットし、回転のスイッチを入れたとたん、機械が振動し始めてガタガタ暴れだした経験はありませんか?

よし頑張って作るぞ!と気合いを入れて始めた矢先に起こるトラブルは、出鼻をくじかれたようでなかなか辛いものがあります。

でも大丈夫。

ガタガタ暴れだすのにもちゃんと理由があります。

ここでは、確認したい5つのポイントを紹介していきます。

確認1|材料の大きさを確認しよう

まずは取り付けた材料の大きさを確認してみましょう。

使用する機械と、材料との見た目のバランスは取れていますか?

木工旋盤の機械には、いくつかサイズの規格があり、それによって取り付けられる材料の大きさも決まってきます。

規格内に収まった材料であれば、物理的に使用することは可能です。

ただし、規格内ギリギリに収まるサイズの材料を使用してしまうと、機械本来の力は発揮できず、ガタガタ暴れだすリスクが高くなります。

「このサイズまでなら大丈夫!」と一概には言えませんが、もしも取り付けている材料でガタガタ暴れてしまうようであれば、一回り小さくした状態で始めてみるなど、機械に適したサイズを見極めてみましょう。

確認2|材料の重さを確認しよう

材料の重さも重要なポイントです。

ここでは、乾燥材(しっかりと乾燥されて、水分が抜けている材料)と生木材(乾燥が十分にされず、水分を含んだ材料)の、それぞれの場合についてみていきましょう。

乾燥材の場合

しっかりと乾燥され、水分が抜けているのであれば、それはその ‘’木‘’ 本来の質量になります。

フェイスワークの場合、基本的には片側で材料を固定した状態のものを削っていきますが、材料が重い場合は一時的にテールストックも使用し、回転センターで支えてあげましょう。

この時に使用する回転センターは、リングの付いていないものを使うのがオススメ!

先端一点のみで支えているため、切削の邪魔になりにくく、支えている部分のギリギリまで削ることができます。

荒堀りを進め、材料が軽くなった状態で回転センターの支えを外してあげましょう。

材料を削り、軽くすることで、機械がガタガタするリスクを減らすことができます。

生木材の場合

水分を多く含んだ生木材は、同じサイズの乾燥材と比べると重さがあり、中には50%以上が水分というものも存在します。それだけ含水率が高い材料であれば、木の表面を触ってみると明らかに湿っているので、乾燥が十分でないことが確認できるでしょう。

また、購入した材料の表面が乾燥していても、100mm前後の分厚い材料などは、中心までしっかりと乾燥していない場合もあります。

作りたいサイズに近い状態まで製材して木の表面を触ってみたり、時には含水率を測定する機械を使用するなど、乾燥の状態を確認してみましょう。

乾燥が不十分であれば、時間と手間はかかりますが、乾燥させることで軽くすることができます。

ただし、製材後にそのまま放っておくと外気や気温の変化などで割れてくる場合があります。

水分を吸収しやすい新聞紙などでくるんだ上でビニール袋に入れておくと、直接外気に触れずにゆっくりと乾燥を進めることができます。

定期的に測りにのせて重さを確認しながら、乾燥していく過程を楽しみつつ、数か月単位で根気よく待ちましょう。

乾燥させて軽くしたものを使用することで機械がガタガタするリスクを減らすことができるでしょう。

生木材の場合(番外編)

生木の状態では使用してはダメかというと、そうではありません。

生木の状態のものは水分を多く含んでいるため、表面は柔らかく、とても削りやすくて気持ちがいいものです。

その上、作品が出来上がった後にも乾燥が進むため、時間とともに変形し、唯一無二のオリジナルの作品に仕上がるといった点も、生木を削る魅力といえます。

ただし、切削と同時に乾燥も進んでいくため、作品を完成させるまでのスピードが求められる点には注意が必要です。

確認3|材料の固定位置が中心をとらえているか確認しよう

材料の固定位置は中心をとらえていますか?

偏心(中心からずれた位置)で固定されていると、回転させたときにかかる遠心力に偏りが出てしまいます。

これは中心からずれればずれるほど偏りが出るので、その分機械がガタガタ暴れだすリスクも増えます。

しっかりと中心をとらえて材料を取りつけるようにしましょう。

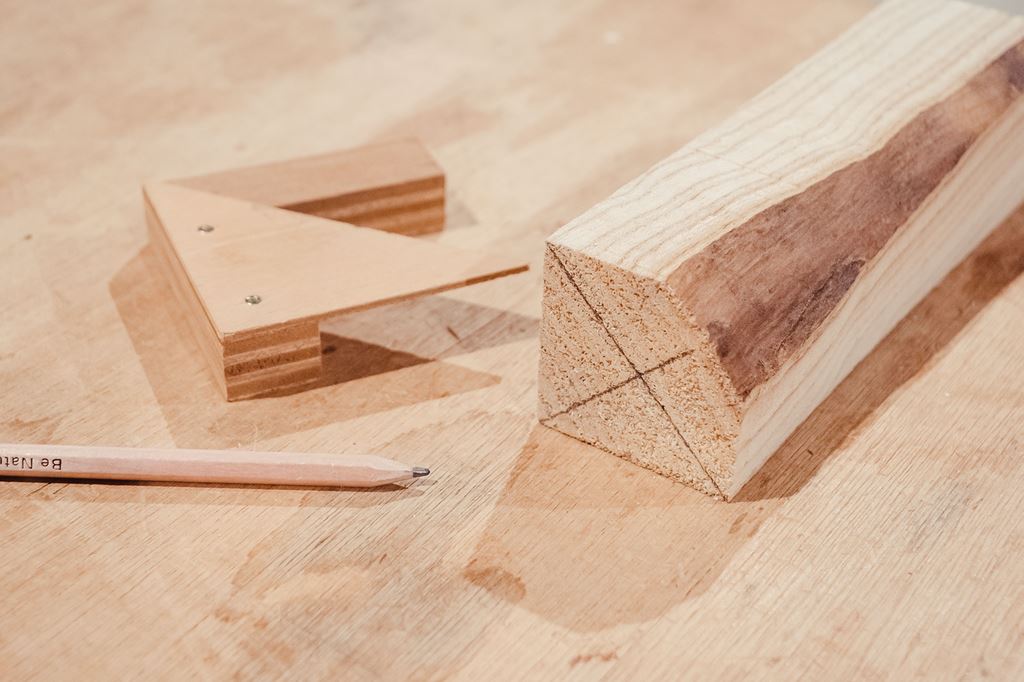

中心の出し方解説

センターワーク(縦木)の場合

材料を取り付ける前に、あらかじめ木口側に印をつけます。

四角い状態であれば、鉛筆で対角線を引くと中心が現れます。

角が欠けとんでいたり、耳が残っていたりして対角がはっきりしない場合、治具を使用することで、中心をはっきりさせることができます。

あとは取り付ける際に、その中心の位置を目掛けて、ドライブセンターとライブセンター(回転センター)の先端を合わせて固定します。

フェイスワーク(横木)の場合

コンパスを使用します。

使用する材料に対して、作りたいもののサイズの円を描きます。

コンパスの針を刺した中心の位置がわからなくならないように、鉛筆で点や✕印をしておくと良いでしょう。

円から外側に3~5mm離れた位置で丸く切り出したり、六角形や八角形に切り出しておくとバランスの取れた材料を準備することができます。

円を描く際に、ベニヤ板等を使用して、あらかじめ色々なサイズのテンプレートを作っておくのも便利です。

また、取り付ける際にも注意が必要です。

チャックを使って固定する場合は、ボール盤などを使用して、材料の中心にあらかじめ穴を開けておきます。

フェイスプレートを使用する場合は、150mmの定規を使用し、フェイスプレートの外周と材料に描いた円との距離が、どこを測っても同じになるように調整しながら、位置を決めてビスで固定します。

確認4|回転スピードが速すぎないか確認しよう

回転スピードにも注意しましょう。

スピードが速ければ速いほど、より大きな力の遠心力が生まれます。

その上材料のバランスが取れていないとなると、機械に不安定な力が加わり、ガタガタ暴れだす原因につながります。

荒い状態の材料の場合、600回転/分を1つの目安にして、その前後でガタガタしないスピードを探してみましょう。

確認5|機械はどっしりと設置されているか確認しよう

意外と見落としがちなのが、機械の設置場所です。

設置場所はしっかりと平らなところでしょうか?

基本的には、土台は設置面に対して4点で支える形になっていると思いますので、ガタガタと不安定な状態で置かれている場合は、機械に対角線上に力を加えて土台を傾け、床と土台の間にできた隙間にパッキンをかませましょう。

隙間がなくなることで、安定した状態で設置できます。

また、土台もがっしりと頑丈なものでしょうか?

今一度確認してみましょう。

知識|機械のモーターパワーを確認しよう

木工旋盤の機械は、おおむね機械のサイズに見合った力のモーターが取り付けられています。

モーターの力は通常、〇〇HPと記載されることが多いのですが、HPはHorse Power、つまりは馬力のことです。

750W=1馬力で、1/2馬力であれば375W、2馬力であれば1500Wになります。

機械がガタガタ暴れだした経験がある方の多くは1馬力以下のモデルを使用されているのではないかと思います。

ガタガタする頻度が多くてストレスを感じているという方は、そもそも作りたいものに対して、モーターの力が不足している可能性があります。

もう一段階、二段階上のクラスのモデルを検討されるのも、解決方法の一つと言えるでしょう。

またこれから機械の購入を検討される方は、こちらの記事も合わせて読んでみてください。

https://woodturning.tsubakilab.jp/checklist-woodlathe/

まとめ

今回は機械がガタガタ暴れだす時に考えられる5つの原因と解決方法をご紹介してきました。

ただ、どれか1つが原因でガタガタしているというより、紹介した原因のどれか1つでも欠けているとガタガタするといった方が近いかもしれません。

細かいことは気にせずにガシガシ削りたいな~という時には、やはりパワーのある機械を選択することがオススメ。

いろいろな種類の機械を使用できる環境にいる方で、機械の大きな見た目に圧倒されて使用を控えていた方は、思い切って使用してみてください。

その扱いやすさと安心感に気が付くと思いますよ!

パワーの小さな機械では作れるものに限りがあるということも理解したうえで、ガタガタする原因を1つ1つクリアにしていきましょう。