木工旋盤をはじめるとき、最初に理解に苦しむのが、「縦木」と「横木」の違いではないでしょうか?違いという以前にそもそも、なんですか?という問いですよね。今回は、その「縦木」「横木」の違いを図を用いて解説いたします。

縦木と横木の言葉の違いは木の繊維の向きから

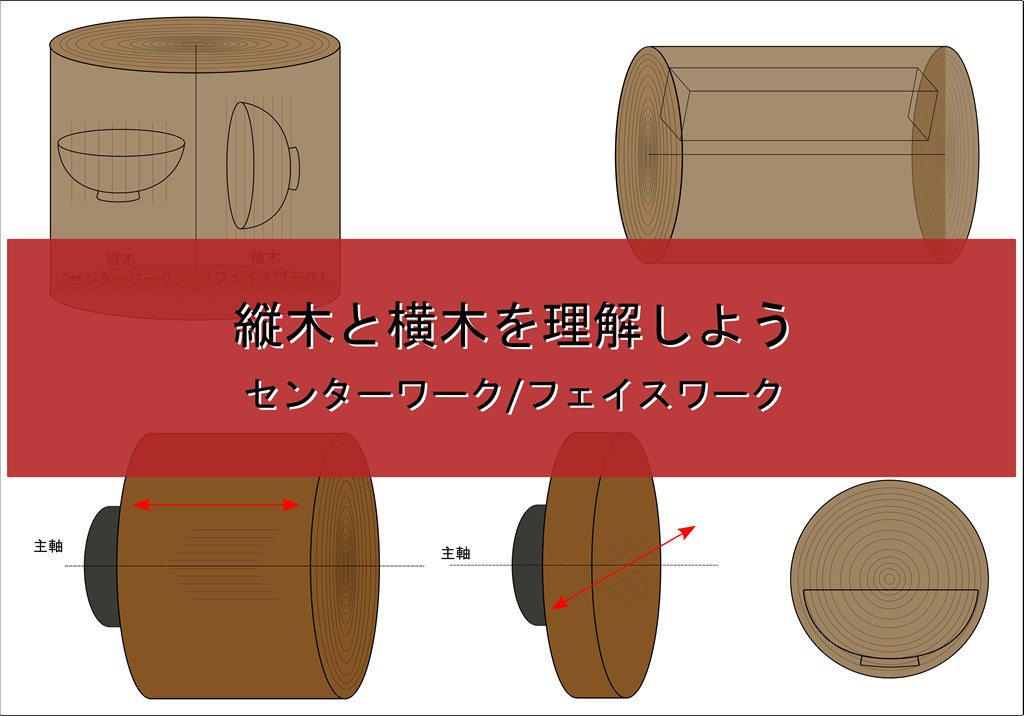

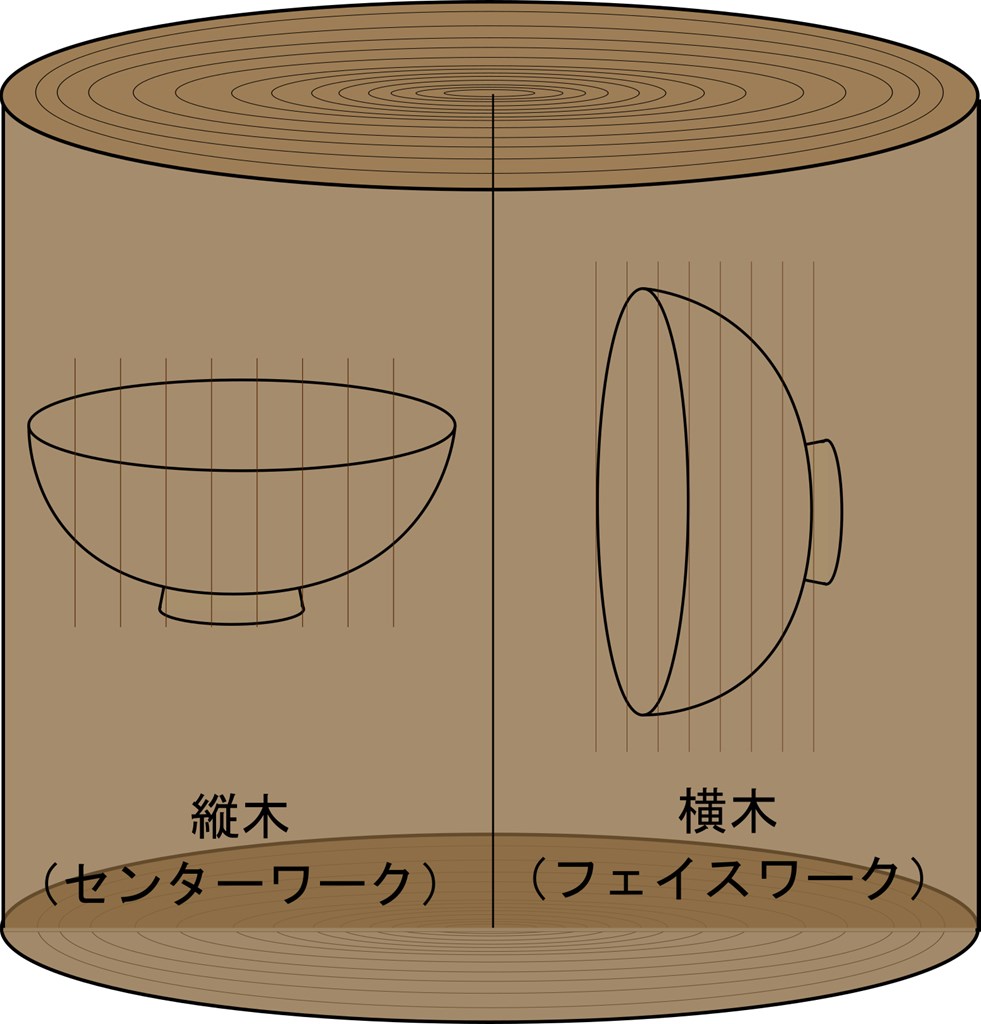

まず、見ていただきたいのはこちらの画像

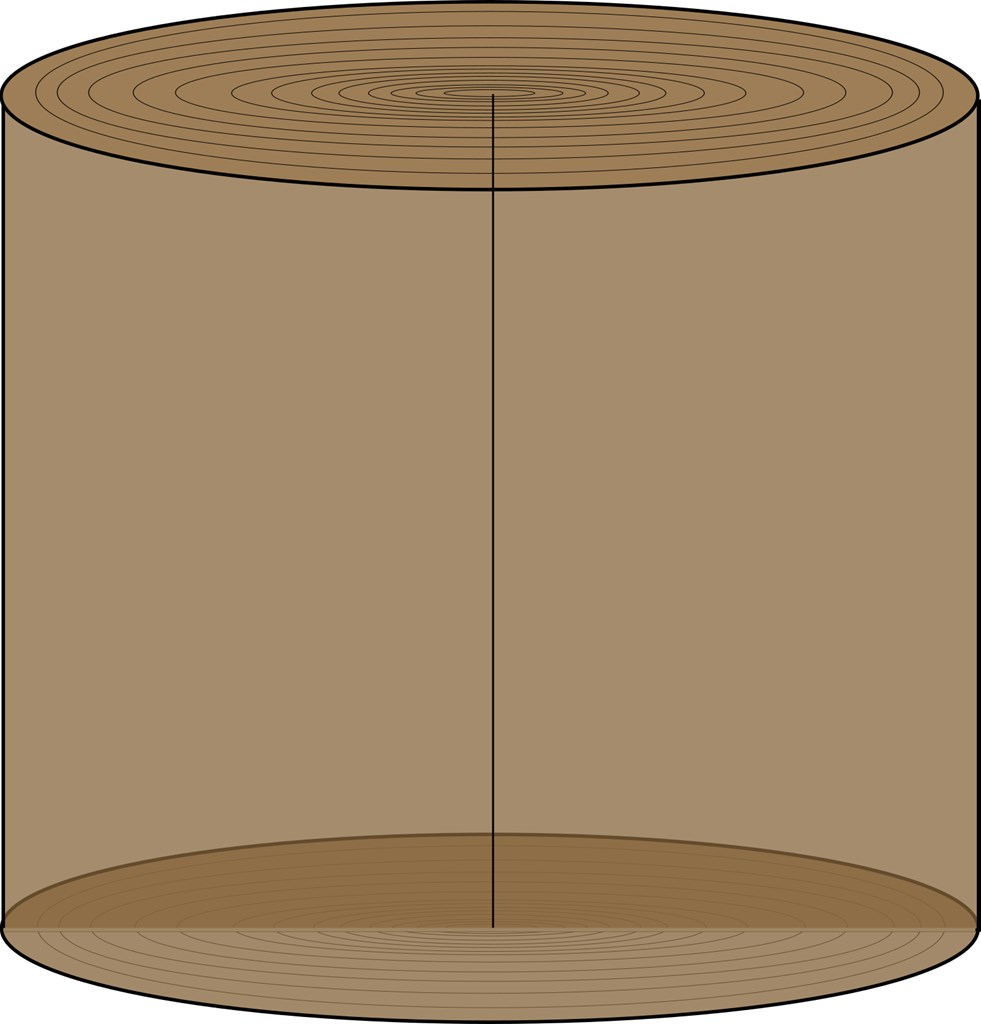

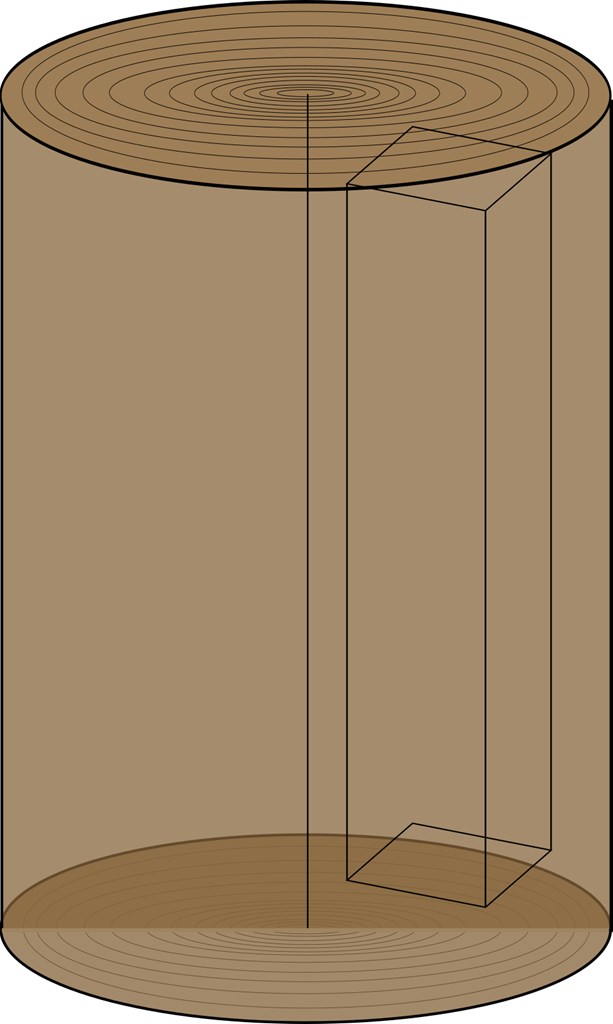

これを丸太だと思ってください。上面に年輪があります。真ん中に縦に一本の線がありますが、これはこの木の芯の部分です。この丸太の木繊維は縦に走っています。この繊維の方向に注意して次の画像を見てください。

同じサイズのお椀が木の中にあります。しかし左側は上を向いているのに対して、右側は横を向いています。先ほどの繊維の方向を合わせて考えると、左側のお椀の木繊維は縦方向で、右側のお椀には木繊維が横方向に走っているのがわかります。

繊維が縦方向にあるものを縦木、横方向にあるものを横木と呼び、さらに英語では縦木のことを「センターワーク」、横木のことを「フェイスワーク」と呼びます。木工旋盤は海外から入ってきたものなので、センターワーク、フェイスワークという言葉を使う方が多いかもしれません。

木の繊維は主軸に対して・・・

なんとなくイメージができてきましたか?

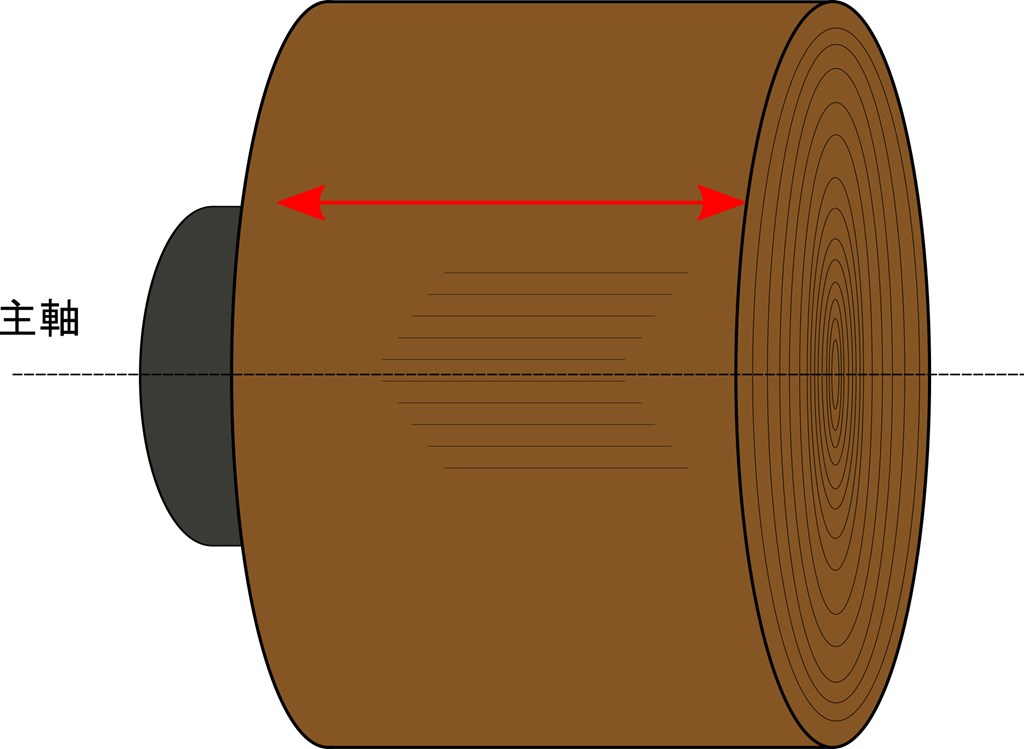

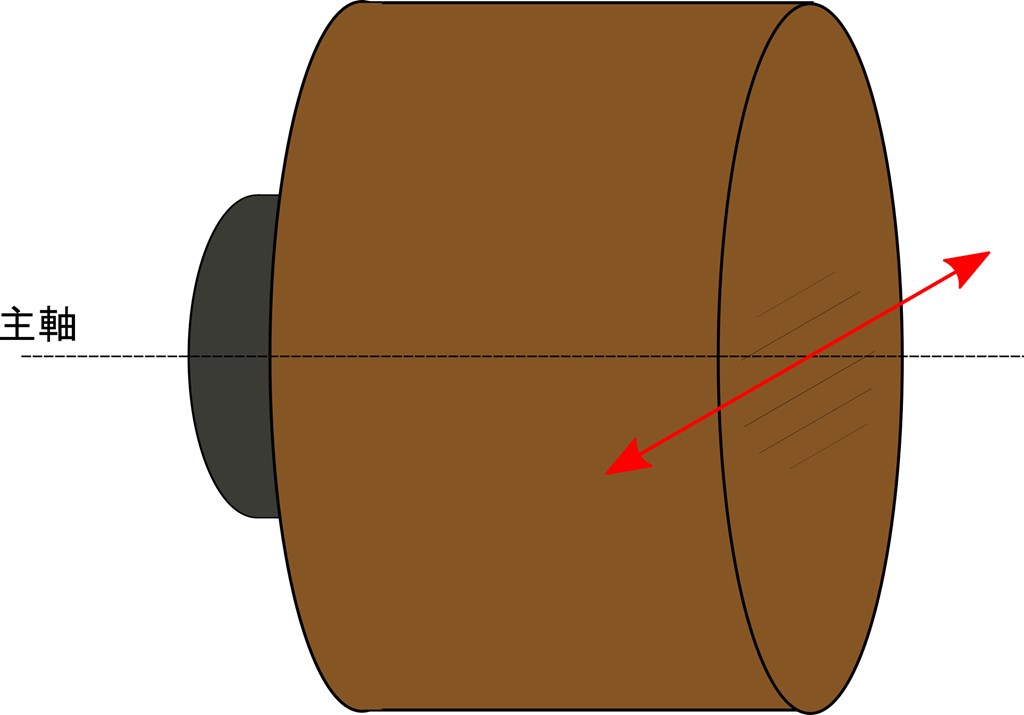

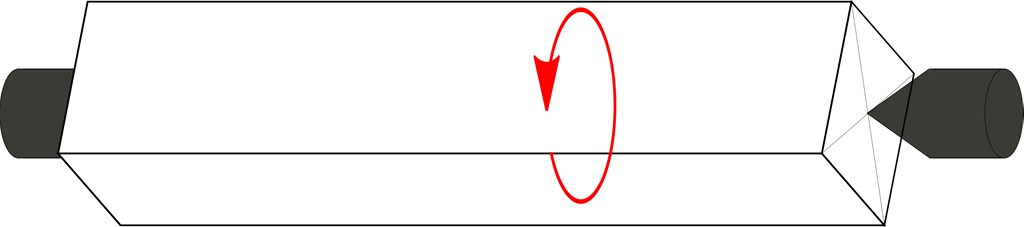

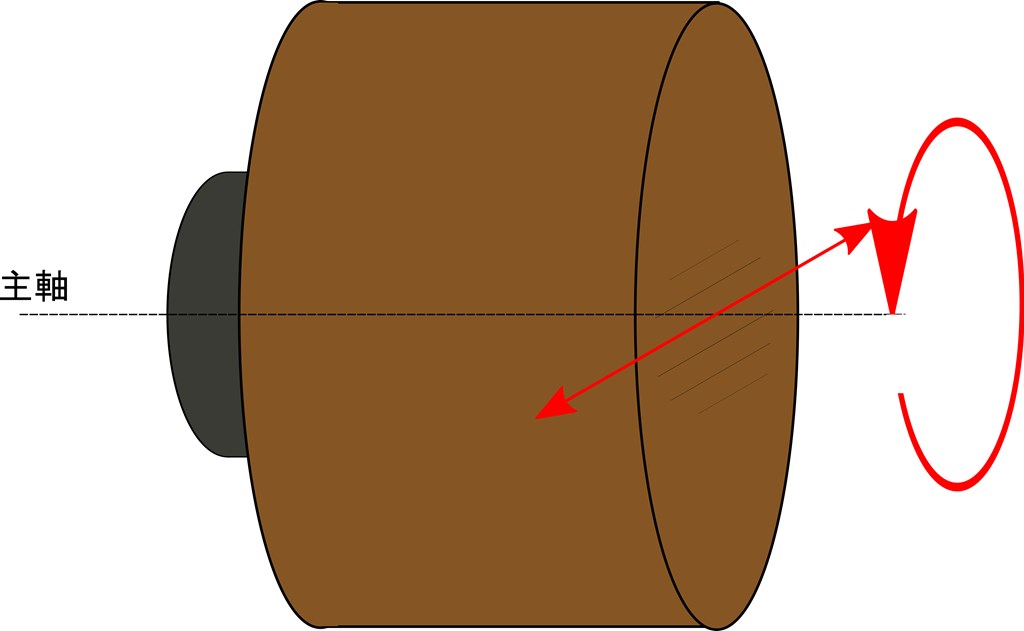

この縦方向、横方向の木繊維の向きを実際に木工旋盤で回すときのイメージで見ていきましょう。

左側が縦木ですが、木繊維は木工旋盤の主軸(回転軸)と平行になっています。大根のかつら剥きをイメージするとわかりやすいかもしれません。

一方右側は横木ですが、主軸(回転軸)に対して、木繊維は90度になります。これを回転させると木材(繊維の束)の断面と側面が高速回転しながら交互に刃物にあたってくることになります。この木材の断面のことを木口(こぐち)と呼びますが、その木口は側面に比べるととても硬いのです。

木工旋盤では、まずこの主軸に対して木繊維がどちらの方向にはしっているか(縦木なのか、横木なのか)を最初に正しく認識しなければいけません。なぜかというと、この縦なのか、横なのかで使う刃物が違い、さらには刃物を送る方向が逆になるからです。刃物を送る方向が逆になってしまうとキャッチを起こす確率が高くなります。そして使う刃物が間違っていると事故につながることもあります。

似たような言葉、スピンドルワーク

○○ワークという言葉が出てきましたが、似たような言葉でスピンドルワークがあります。これは、縦木(センターワーク)の中まで、特に棒状の加工のことを指します。イメージでは下のようなものになります。例えば野球のバットやこけしをイメージしてもらうわかりやすいでしょう。またテーブルやいすの脚などもスピンドルワークですね。

縦木(センターワーク)でしか使ってはいけない刃物

さて、ここまで見てくると縦木、横木のイメージがだんだんとついてきたかと思います。では、この繊維の方向の違いが故に、縦木でしか使っていけない刃物の話をしたいと思います。

ラフィングガウジ

まずは、ラフィングガウジです。

このラフィングガウジは、スピンドルラフィングガウジとも呼ばれています。スピンドルという言葉は一つ前に出てきました。このスピンドルのラフ(Rough=粗く)に削るための刃物、つまり粗削り用の刃物です。このラフィングガウジは、ほかの刃物に比べると大きいので、ガンガン削れるように思えます。実際ガンガン削ることもできます。しかしそれは縦木の場合のみです。

なぜでしょうか

繊維の方向と刃物の形状に着目すると答えが出てきます。

実はラフィングガウジ、刃物自体は大きいので粗削り用としてガンガン削れるのですが、実は根本を見るとシュッと細くなってハンドルにすげられています。つまり刃先は大きくても根本がとても細いんですね。

そして、横木は回転軸に対して90度に木繊維が走っているため、これを回転させると木材(繊維の束)の断面と側面が高速回転しながら刃物にあたってきます。この断面のことを木口(こぐち)と呼びますが、その木口は側面に比べるととても硬いのです。つまり、ラフィングガウジを横木で使うと硬い木口と比較的やわらかい側面が交互にあたり続けることになり、根本が弱いわりに刃先が大きいラフィングガウジは最悪根本が金属疲労で折れてしまうのです。

パーティングツール

次にパーティングツールです。

写真では刃物が寝ていますが、実際は縦に立てて使うものになります。これは木材の表面をスライスするような切削をするのですが、横木では使いません。ラフィングガウジの説明でも書きましたが、横木では木口と側面が交互にあたります。パーティングツールの刃先はとても鋭いのですが、木口が当たるときに突き刺さる恐れがあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?木工旋盤では、まずこの縦木(センターワーク)、横木(フェイスワーク)の違いを正しく認識しなければいけません。そうでないと、間違ったことをして結果ケガにつながる恐れもあります。