木工旋盤を買う時、誰もがワクワクし、そしてドキドキもします。この新しい機械はどんな楽しい時間をもたらしてくれるのだろう、と誰もが早く自分の手元に機械がやってくる瞬間を待ち望んでいます。

そんなワクワクした気持ちを裏切らないように、どの機種を買うかは、しっかり情報を収集したうえで、自身の創作活動に適したものを購入しなければいけません。数万円から、数十万円、中には百万円も超える機械もあります。一度買えば、そう簡単に買い増ししたり、ちがう機種を買ったりすることはよほど予算があってスペースもある人でなければできません。

世界のウッドターナーにとって教科書的な存在であるリチャード・ラファン氏の「Turning Wood」にも、次のような文章があります。それくらい、正しい木工旋盤選びとは難しいものです。

悲しい事実として、ほとんどのこれからウッドターニングを始める人は、間違った木工旋盤を購入してしまう。私もそうだったように。。。

リチャード・ラファン氏 「Turning Wood」

では、自分に適した機械をビシッと選ぶために、どんなところを見ればよいのでしょうか?今回の記事では、木工旋盤を購入するときにチェックすべき項目を説明いたします。ぜひ参考にしてください。

加工できるサイズは?

加工できるサイズは、一番重要なチェック項目です。では、どのようなポイントを見ていけばよいのでしょうか?

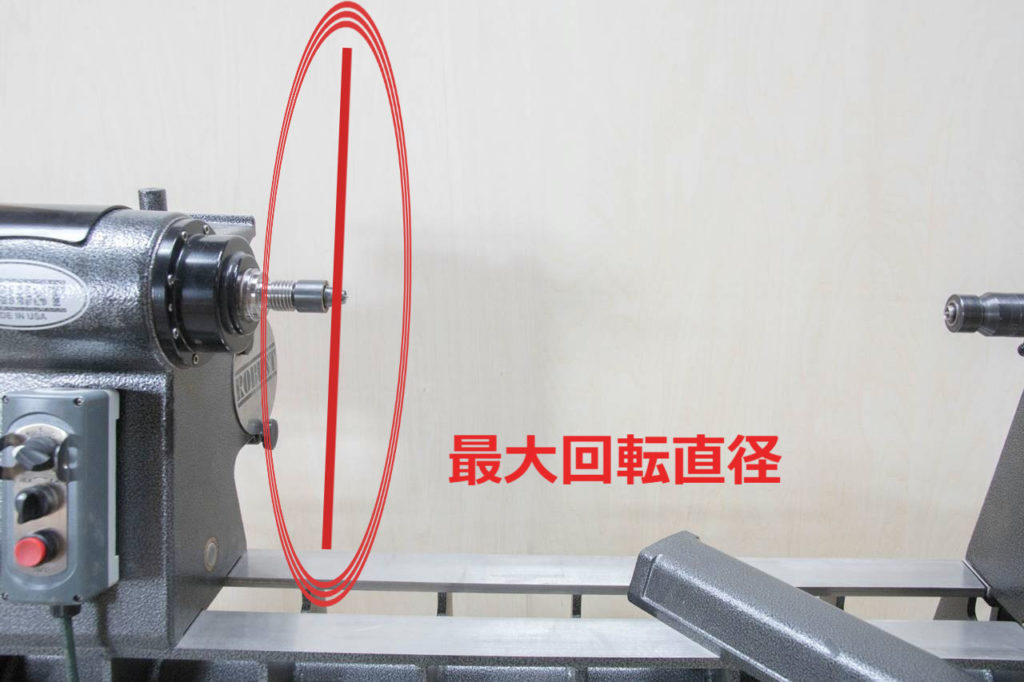

最大回転直径(Swing over bed)

サラダボウルなどボウルターニングをする人にとっては、最大回転直径は気になるポイントです。主軸の中心から定盤(ベッド)までを半径とした円の直径のことで、どのくらいの大きさまで回すことができるのか?ということなので、それ以上の大きさのものを挽くことは不可能なわけです。

カタログ値で示されるこの値には注意が必要で、より良く見せようとメーカー側もギリギリの数字を載せることもあります。現実的に回せるサイズとカタログ値が違うこともあるわけです。例えば300mmとスペック表に書かれていても、実際290程度が限界ということもありえます。また、必ず刃物台(ツールレスト)に刃物を置いて切削しなければいけませんが、そのツールレストによっては、回転の邪魔になったりすることもあり、最大回転直径までのものを回すことができない、というケースもあります。

そういう意味では、自身が作られる作品の大きさに対して、余裕をもったスペックのものを選択しておく必要があります。

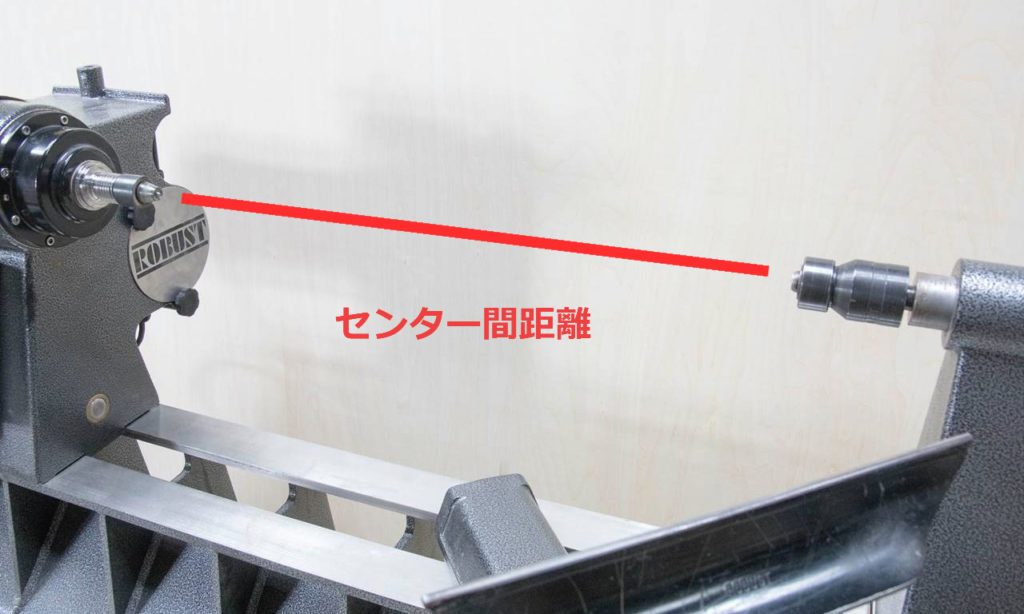

センター間の長さ(Center Distance)

テーブル、いすの脚などスピンドルワークを考えている人にとっては、センター間の長さはとても重要です。センター間というのは、ドライブセンタ―とライブセンターと呼ばれる棒状の材料の両端を押さえる箇所ですが、その両センターの最大距離のことをいいます。例えばそれが500mm程度であれば、高さ700mm程度のダイニングテーブルの脚を挽くことはできません。センター間が900mm程度の余裕のあるものを選択する必要があるのです。

モーターのパワー(HP)

加工できるサイズという項目の中でモーターのパワーという項目を入れることについて”?”が頭の中に浮かぶ方もいるかもしれませんが、加工サイズとモーターのパワーは非常に密接にかかわるポイントです。

モーターのパワーは通常、〇〇HPと記載されることが多いのですが、HPはHorse Power、つまりは馬力のことです。750W=1馬力で、1/2馬力であれば375Wで、2馬力であれば1500Wになります。

ROBUST American Beauty 3HP

JET 1221VS 1HP

Woodfast M320 3/4HP

ペンターニングなどそもそも材料が軽いものであれば1/2馬力や3/4馬力のもので十分ですが、直径400mmなどのボウルターニングでは2馬力は最低でも欲しいところです。また、生木(乾燥されていない木材)を加工する際は、多くの水分を含んで重たいので乾燥された材料を加工するよりもより大きなパワーが必要です。直径 150mm程度の器を生で作る場合は、3/4馬力程度でもいいですが、1馬力の木工旋盤のほうが楽に加工がしやすくなります。300mmや400mmの生の材料であれば、2馬力、または3馬力の木工旋盤が必要です。

このように、加工するサイズ・重量によって必要とするモーターのパワーが異なってきますので、ご自身がどんなものを作っていくのか整理したうえで、決めていくことが良いでしょう。

電源は?

電源もとても重要な項目です。

ミディサイズと呼ばれる、多くのメーカーからたくさんのモデルが発売されている一番のボリュームゾーンでは、100Vの家庭用電源で使えるモデルがほとんどです。しかし、ほとんどが1馬力までのモデルしかありません。1.5馬力(1-1/2HP)や2馬力になると、1125Wや1500W となり、家庭用100V で一度に流せる電流の上限に近いところまで行ってしまいます。ですので、1馬力よりも上のモデルは基本的には単相200Vとなり、通常電気工事が必要になります。

また注意が必要なのは、家庭用電源で使えるようにと1馬力モデルを選択しても、周辺の機械を同時に作動させると電気量の上限に達してしまうこともあります。代表的な機械としては、集塵機があげられます。集塵機も1馬力モーターを積んでいれば、木工旋盤と合わせて1500Wとなります。またどちらの機械もスイッチを入れた瞬間は多量の電気が流れますので、一瞬だとしても上限をオーバーしていることもあります。

ご自身が作られる作品が大きなモーターが必要になるのであれば、200Vの電源を引っ張ってくる電気工事をしなければいけませんし、小さい作品作りであれば、家庭用電源でいいですが、同時に使う周辺機器も含めて検討しましょう。

旋盤の置くスペースと床の強度は?

旋盤そのものとは少し違いますが、旋盤を置くスペースも重要な検討項目です。購入する木工旋盤が置けるスペースがあるかどうかはもちろんのこと、その床の強度も合わせて確認しましょう。というのも、快適に木工旋盤を楽しむ重要なポイントは、いかに木工旋盤を安定させて、いかに振動を発生させないかというところにあります。

大きいフルサイズの旋盤となれば、その重量は300Kgや400kgと超ヘビーです。しかし、3馬力で400kgの木工旋盤であっても大きな生木の塊を回そうとすればガタガタ動くことさえあります(これ結構な恐怖です)。そのため、まず400kgの機械を置いても問題のない頑丈な床が必要で、さらにアンカーなどで固定することが望ましいのです。

逆に卓上サイズのミニサイズやミディサイズと呼ばれるクラスのものは、より振動に対してシビアに見ていく必要があります。このクラスの木工旋盤は相対的に軽いものが多いです。主流のミディサイズは50kgほどのものが多いのですが、これがなかなかの中途半端な重さなんですね。一人で持とうとするとずしっと重たいので、意外と安心して作業台の上に置いただけで作業することも多いですが、その作業台が軽ければ、簡単に振動が発生し、作品作りに影響してしまいます。卓上クラスの旋盤であっても、機械をがっしりと固定し、かつ振動を発生させないしっかりとした重さがある台が必要になるのです。

よって、機械を一つ買うにしても、その固定方法を確認しないまま購入してしまうと、自分の作業環境にそもそも置けない、ということが起こりかねません。旋盤をどこにどのように設置するかは必ず確認しましょう。

アフターサービスは対応してもらえるか?

意外と見落としがちなことは、販売店のアフターサービスです。機械を長く使っていこうと思えば、例えば部品の交換や修理、またはちょっとした不具合の相談など、いろいろと発生します。とにかく安さを求めて機械を購入してしまうと、そもそもメーカーが部品供給をしていない、ということを後で知って後悔することもあります。

例えば、車を購入する際に、ほとんどがアフターサービスも期待して購入しますよね?定期的な検査はもちろん、ちょっと不具合があればすぐディーラーに電話しますよね?購入後に一切アフターサービスや修理は対応しません、となったらゾッとしませんか?

これについては、部品供給をしてくれるメーカーを選択すること、そしてアフターサービスもしてくれる販売店を選ぶことです。

木工旋盤は重量もあり、特に卓上旋盤以外のものですと一度購入すると、あまり動かしたくないものです。修理などを気持ちよく対応してくれる販売店選びがとても重要です。なかなか購入者側には見えてこない(購入時にはあまり気にしない)ポイントですが、安くない買い物ですので、販売店に事前確認しておくことが重要です。

カッコいいか?

最後はかっこよさです!

同じようなスペックのものが複数あれば、どれが一番自分好みの形や色かで決めましょう。所有欲が満たされていることはとても大事なことですからね!

まとめ

以上で木工旋盤を購入する際にチェックする項目を挙げてみました。まとめると以下の通りです。

・加工できるサイズは作るものに合っているか?

・設置する場所は?電源の確保は?

・長く付き合うために信頼できるメーカーと販売店を選択できているか?

・所有欲を満たしてくれるかっこよさがあるか?

ぜひ購入にあたり失敗のない機種選びをしていただきたいと思います。