木工旋盤をはじめ、ひとつひとつポイントを頭の中に入れ、そして体でも覚えていきます。そのポイントは最初は「点」でしかなかったものが、いずれつながりそれが体系的に整理され、あぁそういうことだったのか、という体験をすることもあるでしょう。

ベベルラビングの解説記事で、溝を斜め45°に傾けて、鎬を擦らせながら削る、と説明しました。

-

-

うまく削れない??初心者脱出の切り札「ベベルラビング」をマスターしよう!

続きを見る

そこで出てきた45°という角度。じつはこれ魔法の角度なんです。なぜ45°なのでしょうか?今日はそんな話をしてみます。

ガウジの溝が真上/真横だとなぜダメなのか?

初心者の方が削る様子をみていると、必ず溝の向きがおかしくなっていきます。最初は、45°を意識して構えていても、削り出したらいつのまにか溝が真上に向いていることがあります。その逆で真横に向いていることもあります。

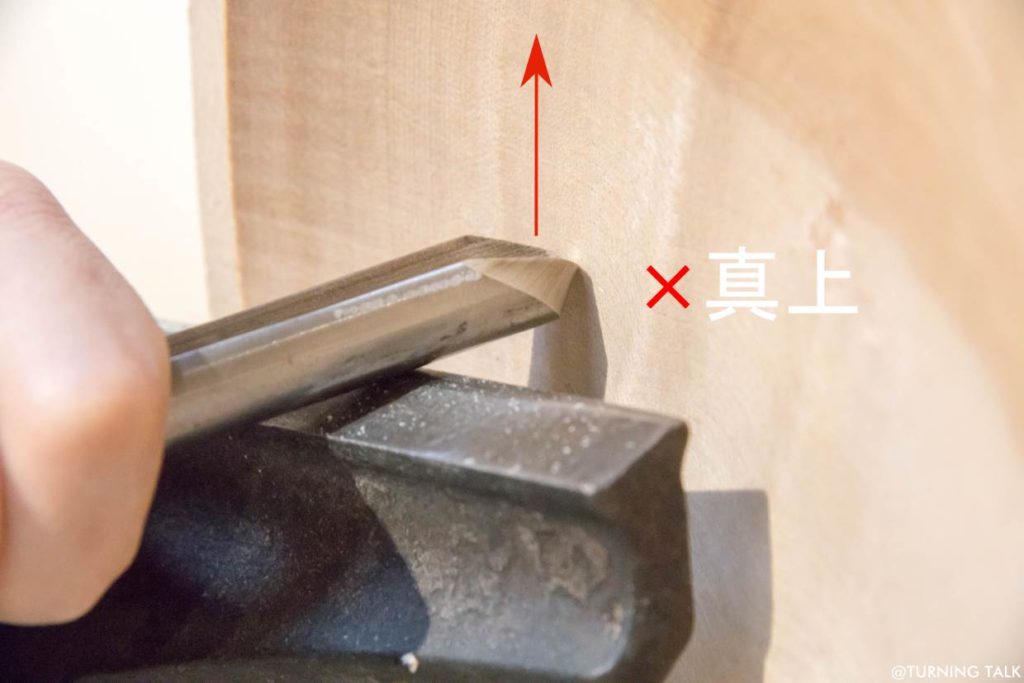

真上に向いているとキャッチを誘発しやすい

まず、真上に向いてしまうのは、キャッチのリスクが高まります。キャッチがなぜ起こるのかは別記事で書きたいと思いますが、不意に刃先が大きく食い込んでしまい、ガツンと衝撃を受けてしまいます。(僕は始めた当初キャッチが怖くて一時期木工旋盤を諦めていた時期があります。)ですので、溝が真上に向いてしまうことがないように注意して下さい。ただし、ラフィングガウジは基本溝が上に向いている状態で削る刃物ですし、スピンドルガウジなども上向きに削ってもよいケースもあります。そういうケースはしっかり覚え、逆に基本的には斜め45°と意識すると良いと思います。

真横を向いているとそもそも削れない

一方で真横に向いているとなぜダメなのでしょうか?

基本的に真横に向いている状態では、回転する木材が刃にかからないはずです。刃先が回転してくる木材と同じ方向を向いているわけですから、刃にかかることなくそのまま流れていってしまいます。

でも、溝が真横に向いてしまっても削っている人がいます。これは、その人が進行方向へ力を入れているからです。

そもそも溝が横に寝てしまうと削れない、だから削るために無理に力を入れ、その推進力で削っているのです。削ろうという意識から、本来全く必要のない力をここで使っており、本来必要な刃先を安定させてスムーズに削ることへの意識がおろそかになってしまう。これが、初心者に多く見られる現象です。

自然と削れる角度、それが45°

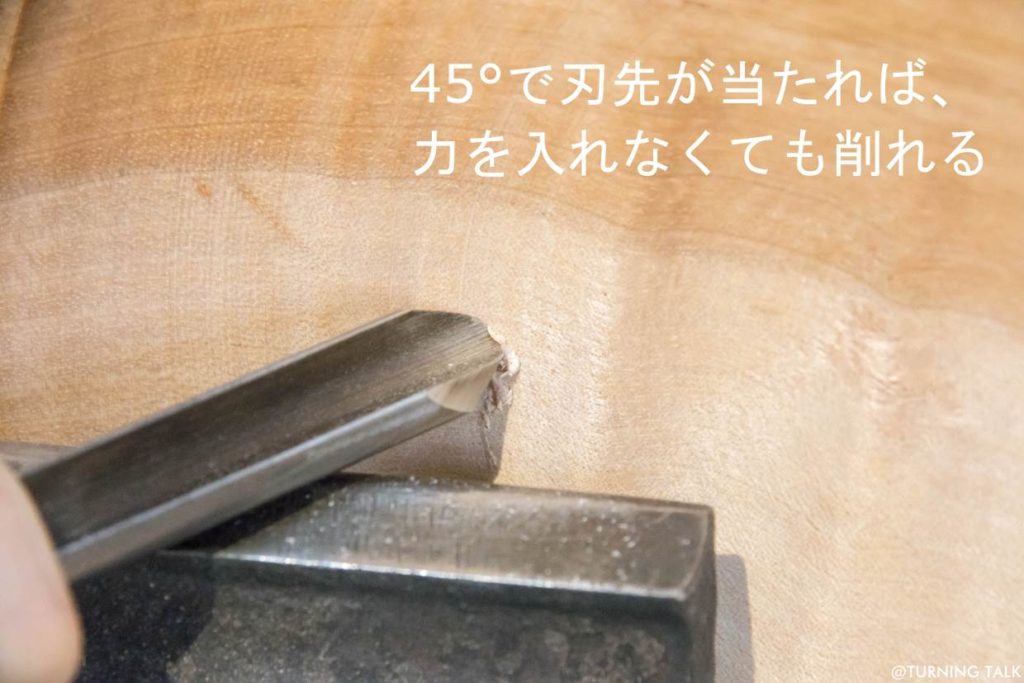

一方で、魔法の角度45°。基本的にガウジと呼ばれる刃物やスキューチゼルなどは、この45°で刃先をあてることを推奨します。

それは、45°で刃先をあてると、自然と削れるからです。

回転している木材に45°で刃先をあてるとシュルっと削れます。溝が横に寝てしまっている状態では、自身の力でぐっと押さないと削れないのに対して、45°では、そこに刃先をあてただけで削れます。つまり、回転している木材に45°で当てれば自然と削れるので、無理に力で押し削る必要がなく、自分の意識を削る方向や鎬のすれ具合など、本来あるべきところにもっていくことができます。

削り進めていくと、どうしても角度が変わってしまう、という人は、ハンドルを持つ右手がどう動いているかを改めて見てみましょう。右手でぎゅっとハンドルを持っていると、削り進めながら動かしているときに、変にひねったりしていませんか?どんな時でも45°になるように、右手もサポートしてあげなければいけません。

力を抜いて、自然に削ろう

鎬が擦れていても、45°になっていなければ上手に削ることはできません。無駄な力を入れていては、どっと疲れてしまいます。

どの箇所を削っていても、45°に刃先をあてること、まずはここをしっかり押さえるとベベルラビングの習得も早くなると思います。